7月30日,《中国自然资源报》专题版面刊发《生态文明新画卷,“湿”情画意在眼前——浙江省温州市创建国际湿地城市纪实》的报道,介绍了浙江省温州市深入贯彻落实习近平生态文明思想,在湿地保护与生态文明建设方面的显著成绩。在创建“国际湿地城市”过程中,浙江地科作为技术支撑单位,以专业、过硬、优质的技术服务得到了充分肯定。旗下的“i自然”、“阅报阅自然”小程序等平台同步报道。

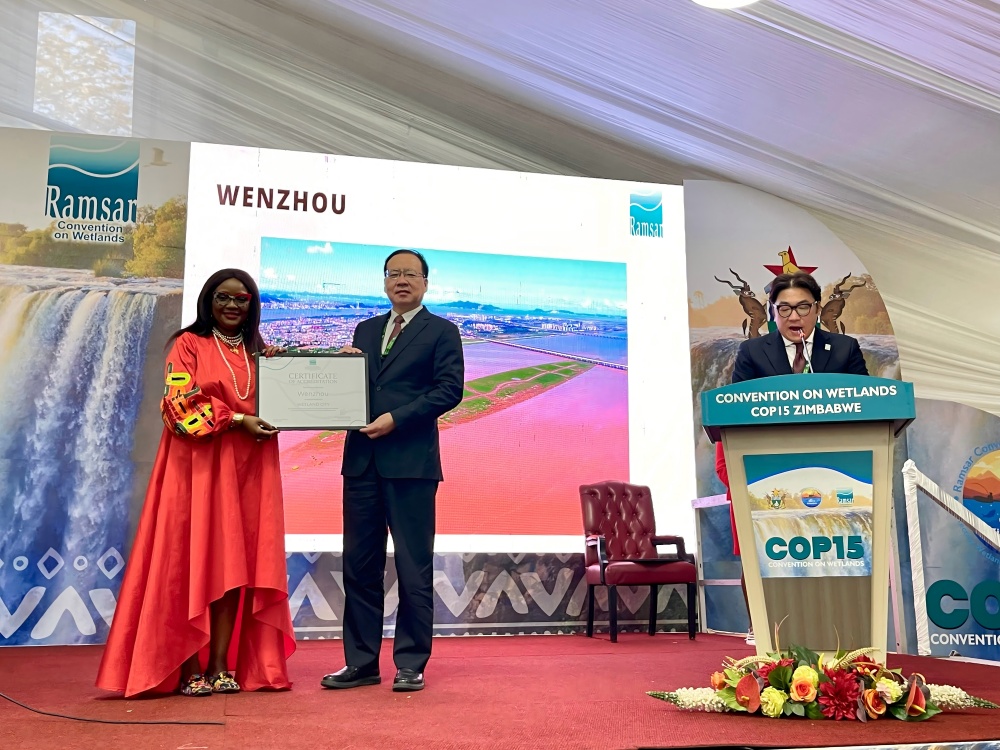

7月24日,在津巴布韦维多利亚瀑布城开幕的《湿地公约》第十五届缔约方大会上,浙江省温州市获得“国际湿地城市”认证。“国际湿地城市”认证自2017年《湿地公约》履约国大会首次提出并在全球范围内启动,是国际上在城市湿地生态保护领域规格高、分量重、含金量足的生态招牌。今年1月举行的《湿地公约》常务委员会第64次会议期间,湿地城市认证独立咨询委员会联合主席宣布湿地城市认证计划新增31个城市,温州市榜上有名。此次获得认证,标志着温州市湿地保护成果赢得国际权威肯定。

走进温州的湿地,岸芷汀兰,绿意盎然;霞光映照,白鹭翩跹。“湿”情画意在眼前,乡愁回忆满心间,恰似“落日放舟循橘浦,轻霞入路是桃源”。

2021年2月,温州市启动国际湿地城市创建工作,对标“五大标准”,推进“五大体系”,开展系统性保护,一体化修复,以“全域大美”为目标,满足人民群众对美好生活的向往。如今,温州拥有国际重要湿地1处、国家级重要湿地1处、省级重要湿地9处,“浙南水乡”成了“鸟类天堂”“贝藻王国”。

高位推动

构建湿地保护修复新格局

2005年8月15日,时任浙江省委书记习近平在浙江安吉县余村考察时首次提出了“绿水青山就是金山银山”。近年来,温州市委、市政府深入践行“两山”理念,将绿色理念融入城市发展的方方面面,系统构建起碧海蓝天、水清岸绿、河畅景美的湿地亮丽风景线。截至目前,全市湿地面积达22.33万公顷,位居浙江省前列,湿地率达16.76%。

“要坚定不移把保护摆在第一位,尽最大努力保持湿地生态和水环境。”习近平总书记这样强调,为湿地保护事业指明方向。

2021年2月,温州市委对创建国际湿地城市作出批示,《温州市政府工作报告》将创建国际湿地城市列为重要内容之一。随后,《温州市湿地保护和利用规划(2021—2030年)》《温州市湿地保护办法》出台。

2021年12月24日,《中华人民共和国湿地保护法》获得通过。2022年1月,《温州市创建国际湿地城市实施方案》正式发布。

2022年11月5日,习近平主席以视频方式出席《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式并发表致辞时指出,要凝聚珍爱湿地全球共识,深怀对自然的敬畏之心,减少人类活动的干扰破坏,守住湿地生态安全边界,为子孙后代留下大美湿地。这更增强了温州市委、市政府和温州人民建设好湿地、保护好湿地的信心和决心。

为了推进国际湿地城市创建,温州开始了湿地保护专项立法工作。经过各方共同努力,《温州市湿地保护办法》出台,于2023年8月1日起正式施行。同时,市、县两级成立了专门湿地保护管理机构,推行“六督”机制,即党委政府带头督、人大政协视察督、纪检组织效能督、新闻媒体曝光督、公众社会举报督、专职机构定期督,创新打造了“公众参与、媒体监督、干群互动”问政平台,开展了以“治水”“湿地保护”为主题的电视问政活动,切实做到问题不解决不放过、责任不落实不放过、任务不完成不放过。

于是,一幅“三江碧水千里海岸万顷水乡”的蓝图勾勒出来,人与自然和谐共生的新面貌逐渐呈现出来:东亚—澳大利西亚候鸟迁飞路线在温州畅通,栖息温州的候鸟达300多种,三垟湿地、洞头南北爿山相继获评浙江省观鸟胜地……

有着温州“城市绿肾”之称的三垟湿地,面积达1067公顷,由161座岛屿和138条河道组成,是温州市区保持最完整的大型湿地,水网密布,小岛林立,被誉为“浙南的威尼斯”“百墩之乡”。早些年,三垟湿地由于长期农业开发、人类活动影响,绝大部分区域失去了湿地特质。对此,温州实施三垟湿地旧村整体征迁三年计划,将三垟湿地公园建设列入全市“两线三片”重点工程,围绕“拆迁、征地、清淤、治理、巡查、保洁、创建、引水”8个方面开展湿地生态保护治理工作。与2003年调查数据相比,现在三垟湿地维管束植物增加500余种,鸟类增加90多种,生物多样性指数提升16个百分点;湿地全域Ш类水占比已达60%,部分水域达到Ⅱ类水标准,湿地生态系统功能明显提升,城市“绿心绿肺绿肾”越发生机勃发,呈现出湖波粼粼、流水悠悠、鸟儿飞舞、百花齐放的景象。

集聚智慧

拓宽国际湿地城市创建新思路

2021年5月11日~13日,国际湿地城市助力城市可持续发展分论坛在温州市泰顺县举行。来自十余个国家的133位生物多样性保护、生物技术领域杰出代表和专家学者汇聚于此,发表真知灼见。“维护生物多样性发展规律,让世界变得更加美好”“湿地是价值最高的生态系统,把湿地保护好,是保护生物多样性的重要举措”“我们要研究如何通过数字技术促进湿地多样性保护”……一份份建议摆到了市委、市政府案头。

温州湿地资源类型多样,沿海分布着滨海湿地,中部平原分布着河流湿地,西部山区分布着库塘湿地和山地沼泽,还有我国东南沿海地区最具特色的红树林湿地。湿地生物多样性丰富,拥有珍稀濒危物种种类多,有湿地植物159科453属839种,藻类566种,湿地动物89目397科1559种。“这是温州创建国际湿地城市的底蕴和底气。”温州市自然资源和规划局党委书记、局长瞿自杰表示。

温州创建国际湿地城市,得到了国家林业和草原局的高度重视和大力支持。2023年9月,以中国科学院原副院长陈宜瑜院士为组长的国家林草局创建专家评估组先后赴三垟湿地、温瑞塘河、龙港新美洲红树林省级湿地公园、南麂列岛等地实地调研,并听取温州国际湿地城市创建工作汇报,进行相关业务指导。在听取温州市自然资源和规划局及浙江省地矿科技有限公司关于温州湿地概况的介绍后,陈宜瑜对温州全力推进创建国际湿地城市的决策和行动表示赞赏,他说:“湿地有‘地球之肾’的美誉,为地球上20%已知物种提供了生存环境,具有不可替代的生态功能。以前我来过温州,但这次让我了解到温州的湿地率达到了16%以上,而且湿地类型丰富,这非常可贵!”

2023年10月,国家林业和草原局相关负责人到温州专题调研国际湿地城市创建工作,实地察看调研了三垟湿地、南塘湿地的保护管理等情况,指出创建工作措施扎实、特色突出、成效明显,希望温州继续深入贯彻落实习近平生态文明思想,传承湿地文化,增强科研支撑,强化湿地生态保护实践,奋力书写促进人与自然和谐共生的新篇章。国家林草局湿地管理司相关负责人在温州调研时表示,切身感受到了温州对湿地保护工作的高度重视和湿地生态系统持续改善的扎实成效,希望温州继续发扬敢为人先、勇于拼搏的精神,推动注重湿地保护与区域经济社会发展更加统一协调。

“以创建国际湿地城市为契机,探索形成湿地保护和修复的‘温州路径’,推进全市城乡湿地生态体系、湿地生态修复治理体系、湿地生态产业体系、湿地文化生态体系、湿地管护体系建设,力争三年内实现全市湿地保护率达到55%以上。”按照国家林草局的部署要求,温州市委、市政府进一步明晰了工作目标,“三江碧水千里海岸万顷水乡”的滨海湿地城市规划蓝图正在变成现实。

如今,因水而生、因水而兴的温州,自启动国际湿地城市创建以来,全市湿地保护面积已达13.6万公顷,湿地保护率达61%,湿地生态系统功能持续提升,形成了一批引领性和标志性成果:2023年2月2日,在第27个世界湿地日之际,南麂列岛湿地被列入国际重要湿地名录;2023年6月8日,自然资源部公布“和美海岛”名单,南麂列岛、洞头岛共同入选;2023年11月,龙港新美洲红树林湿地成为国家重要湿地。

携手同心

擦亮国际湿地城市新名片

自启动国际湿地城市创建以来,温州市自然资源和规划局对标国际湿地城市创建“五大标准”,推进“五大体系”建设,在全国率先成立了地市级红树林研究中心,全省首单红树林蓝碳交易落地温州,探索形成了湿地保护和修复的“温州路径”——依托湿地公园的治理成果和优良生态,以“全域大美”更好满足人民群众对美好生活的向往。

“温州打造红树林‘北进桥头堡’”的做法入选全国海洋生态保护修复典型案例,被央视《新闻调查》栏目专题报道。全市累计入选国家、省级“蓝色海湾”项目9个,获上级奖补资金15.49亿元,其中洞头“蓝色海湾”海洋生态保护修复工程入选《国家生态保护修复公报2024》和《中国的海洋生态环境保护》白皮书。

随着国际湿地城市的创建,作为我国第一批国家级海洋自然保护区之一的南麂列岛,生物多样性逐步丰富并不断有新发现。依托良好的生态环境,渔民们放手从事黄鱼养殖,“游”出了2亿多元的产业。旅客们纷至沓来,选择“洗脚上岸”的渔民开起了渔家乐、民宿,海洋牧歌渔旅体验园也开始运营,“只有保护好环境,才会有发展”成为居民的共识。

这只是温州将大自然赋予的丰富资源转化为促进经济与生态和谐共生的一个缩影。近年来,温州市自然资源和规划局联动相关部门将重点湿地保护与瓯江山水诗路文化带建设有机结合,在沿线联动打造诗路古村、文化名山、海洋公园等8个文旅融合品牌。引导布局康养休闲、现代农业、滨海旅游、夜间经济等业态,指导谋划打造了瓯江“温州时尚外滩”、飞云江“云江水韵休闲带”、楠溪江“最美桃花源”、三垟湿地“生态客厅”、南麂“海上明珠”等湿地经济特色名片,加快培育新的生态经济增长点,生态资源释放的发展红利越来越多。

在全力冲刺国际湿地城市创建过程中,温州大力推进湿地生态修复,以“东瓯故地”“龙舟文化”“城市与湿地共生”等为文化审美和价值取向,成为湿地文化智库,将更多文化元素植入湿地肌理。同时,温州还开展了形式多样的湿地保护科普宣传,凝聚全社会保护湿地的共识,厚植高质量发展的生态底色。

自从2022年6月,浙江省地矿科技有限公司承接温州市湿地规划建设和国际湿地城市申报工作以来,全方位发挥地质技术、专家人才优势,以精湛的专业实力和丰富的行业经验取得丰硕成果:已成功申报国际重要湿地1处、国家级重要湿地1处、省级重要湿地4处,举办湿地为主题的摄影大赛1次、湿地科普宣教活动2场,为温州国际湿地城市创建和自然资源管理提供了大力支持。

回首过去,温州市在湿地保护与生态文明建设方面取得了显著成绩,不仅为全国湿地保护积累了宝贵经验,而且赢得了国际上的认可。一处处湿地旧貌换新颜,不仅恢复了自然生态的多样性,也成为市民休闲的好去处,让人民群众在享受自然之美的同时,深刻体会到生态文明建设带来的幸福感。展望未来,温州市将继续深入贯彻落实习近平生态文明思想,持续对标对表国际先进水平,不断创新湿地保护与管理机制,努力打造具有国际影响力的湿地保护与可持续发展样板,让湿地成为推动经济社会高质量发展的绿色引擎。